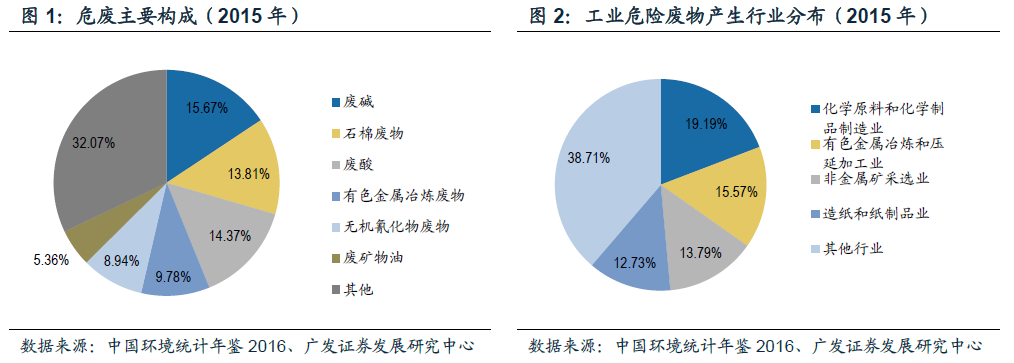

危廢的產生:以化工有色企業為主。根據最新2016 年版《國家危險廢物名錄》定義,危廢為具有腐蝕性、毒性、易燃性、反應性、感染性等一種或幾種危險特性的可能對環境或者人體健康造成有害影響的固體廢物(包括液態廢物)。新修《危廢名錄》將危險廢物分為50大類,其中最主要的包含廢堿(15.67%)、廢酸(14.37%)、石棉廢物(13.81%)、有色金屬冶煉廢物(9.78%)、無機氰化物廢物(8.94%)等。危廢主要源于化學原料制造、石油煉制、金屬、采礦、機械、醫藥行業。其中化學原料與制造、有色冶煉及壓延業、廢金屬礦選、造紙業占整體來源的61%,其余占約39%。

生態環境部危廢產量數據失真。由于我國危廢防治工作起步較晚,而且相關管理主要依靠企業自主申報,實踐中存在危廢產量底數摸不清的問題。2007年,國務院開展了第一次全國污染源普查工作,結果顯示,2007年全國工業危廢產量為4573.69萬噸;而同年生態環境部發布的《環境統計年鑒》中,工業危廢產量為1079萬噸,普查結果是生態環境部數據的4.2倍,生態環境部統計數據與實際值存在較大差異,失真情況嚴重。

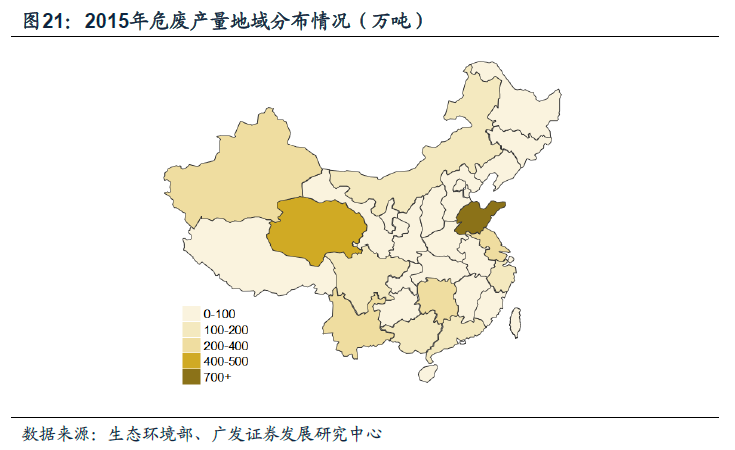

我們保守測算危廢產量約8000萬噸。工業固廢由一般工業固廢和危險廢物組成,并且危廢的產量與工業固廢的產量之間存在著一定的比例關系。根據《危險廢棄物鑒別標準(征求意見稿)》,危廢產生量約為固體廢物的3%左右。根據第一次全國污染源普查,2007年全國工業固廢產量為38.52億噸,工業危廢產量為4573.69萬噸,工業危廢在固廢中的占比約為2.6%。而根據生態環境部統計數據,2015年該項比例僅為1.22%,遠低于普查水平及國際平均水平。保守沿用07年普查時工業危廢在固體廢物中2.6%的占比水平,測算得出我國2016年危廢產量實際值應在8052萬噸左右(統計值5347萬噸)。

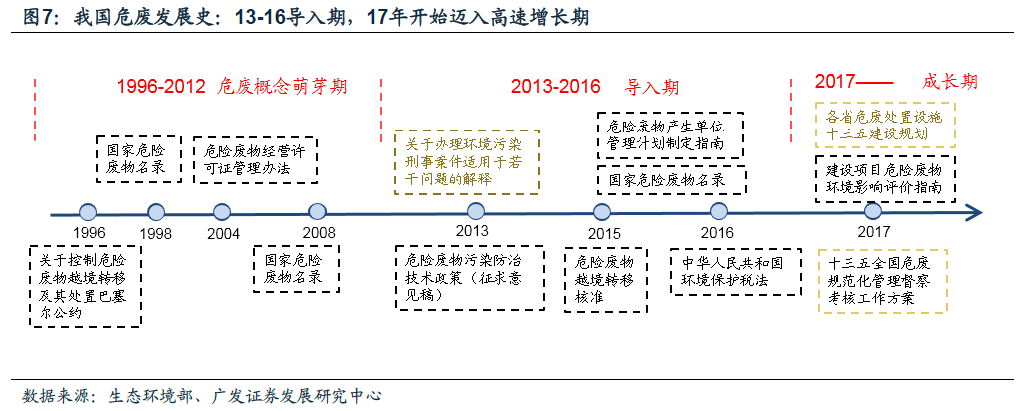

2017年以來我國危廢相關政策密集出臺,行業邁入高速成長期。縱觀我國危廢的發展史,其中2013年和2017年是兩個重要的時間節點。2013年之前,對危廢的重視程度不夠。2013年兩高司法解釋提出危廢入刑,將危廢開始推入一個真正的導入期,之后危廢的年產量也開始不斷釋放。2014年危廢產生量統計增速開始超過10%;2016年,危廢產生量統計值開始實現加速增長。2017年,各省開始首次出臺危廢處置設施建設十三五規劃,正式把危廢治理提上臺面,將危廢處置推向高速成長階段。

環保大會強調各級黨委和政府是環保第一責任人,危廢行業將 “自上而下”實現需求釋放。5月18日-19日,習近平總書記在全國生態環境保護大會上作出重要指示,強調生態文明建設是關系中華民族永續發展的根本大計,用最嚴格制度最嚴密法治保護生態環境,進一步明確了地方各級黨委和政府主要領導是本行政區域生態環境保護第一責任人。2018年5月23日,中央紀委通報曝光了六起生態環境損害責任追究典型問題,其中3起與當地政府對危廢違法傾倒、違規堆放處置等監管不到位有關,相關的縣委書記、縣委副書記、管委會主任等當地領導受到黨內嚴重警告、免職等處分,懲處力度相當嚴厲。可以預見,未來地方政府將有更大動力加強監督當地產廢企業的危廢合法規范處置,危廢行業將自上而下實現監管加嚴,推動危廢處置需求釋放。