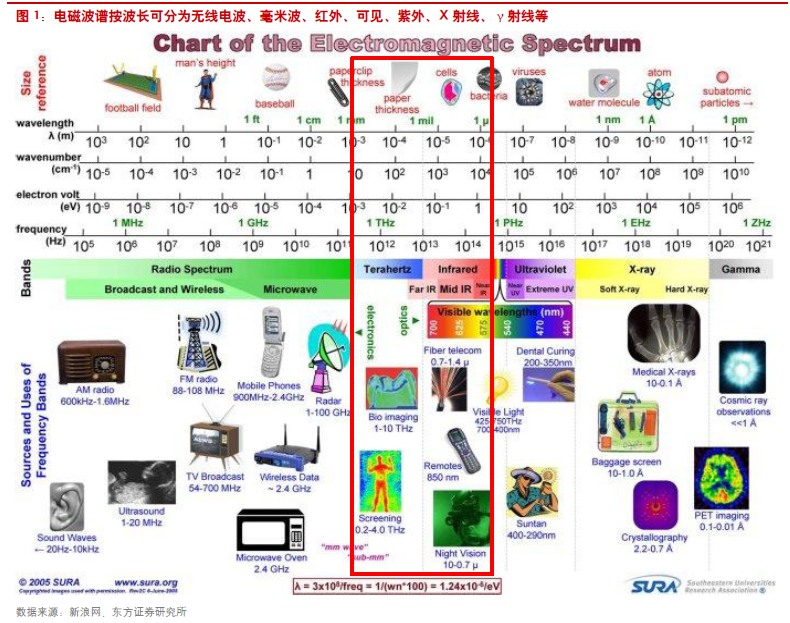

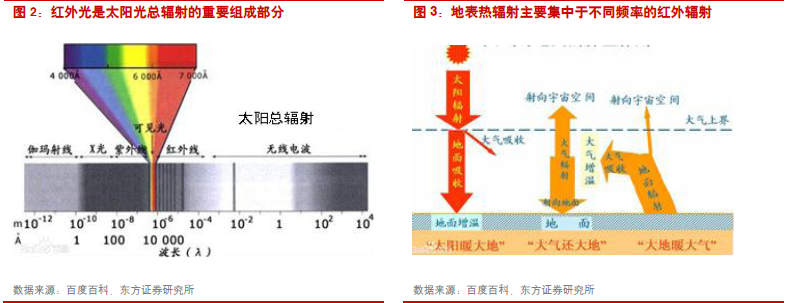

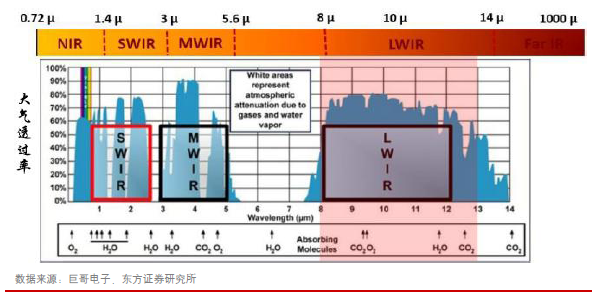

紅外輻射的廣泛存在和特性為其應用奠定物理基礎。紅外輻射(Infrared,簡稱IR)由英國科學家赫歇爾在1800 年通過分析太陽光譜發現,又稱紅外光,是波長介乎微波與可見光之間的電磁波,波長在0.75 至1,000 微米之間。按照波長的長短,紅外輻射分為三部分,即:近紅外輻射,波長范圍約在0.75-3.0 微米之間;中紅外輻射,波長范圍在3.0-40 微米之間;遠紅外輻射,波長范圍在40-l000 微米之間。

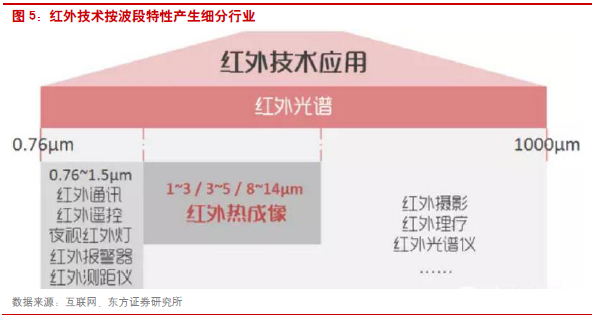

熱像儀是紅外輻射的高端應用。紅外熱成像是一種可將紅外圖像轉換為熱輻射圖像的技術,該技術可從圖像中讀取溫度值。紅外熱像儀(Infrared Thermal Imager)是一種用來探測目標物體的紅外輻射,并通過光電轉換、電信號處理等手段,將目標物體的溫度分布圖像轉換成視頻圖像的高科技產品。它涉及光學、機械、微電子、物理學、計算機、圖像處理等多個學科的綜合與交叉,產品組成主要包括紅外光學系統、焦平面探測器、后續電路和嵌入式圖像處理軟件等。

探測器是紅外熱像儀的核心。紅外探測器技術是紅外技術的核心,紅外探測器的發展也引領著紅外技術的發展。隨著研究的進展,先后出現了兩代紅外探測器,第一代以機械掃描方式實現目標成像;第二代凝視型焦平面探測器的單元數量比一代高三個數量級,進入二十一世紀,紅外焦平面技術又發展到了第三代,它與第二代相比,更注重多色探測、高性能和低成本的特質。第三代紅外探測器中,單色探測器包括:大面陣InSb 中波紅外探測器、InGaAs 近紅外探測器和非制冷紅外探測器。雙色或多色紅外探測器包括:碲鎘汞、量子阱和II 類超晶格探測器紅外探測技術,這三種紅外探測器技術的紅外吸收機制不同,各具優缺點,也應用于不同的領域,被公認為是第三代紅外探測器技術。