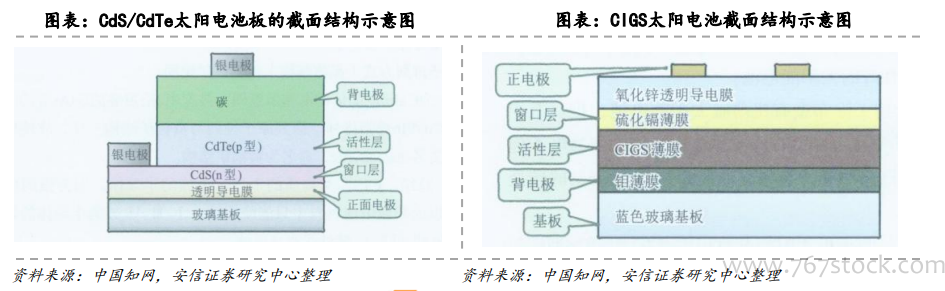

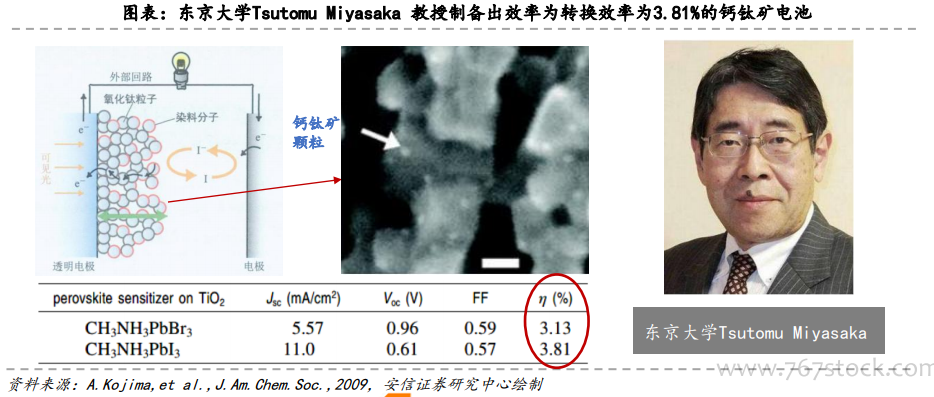

相比于硅屬于間接躍遷型半導體材料,使用III-V族化合物太陽電池、碲化鎘(CdTe)、銅銦鎵硒(CIGS)等直接躍遷型半導體吸光能力更強。硅屬于間接躍遷型半導體,吸收光的能力比較弱,光吸收需要上百μm的襯底厚度,其薄片化程度有其物理瓶頸(通俗來講厚度為幾μm時光就直接透過去了,沒有被吸收)。而上述化合物太陽電池則屬于直接躍遷型半導體材料,在玻璃、塑料和不銹鋼等基底上沉積薄膜光伏材料,厚度僅為幾μm就可以取得較高的轉換效率,為制造更廉價、低耗的光伏產品開辟了新思路。多元化合物薄膜電池均有較大的產業化瓶頸。IIIV化合物半導體太陽電池雖然具有很高的轉換效率,但基板材料昂貴,且需要非常高難的制造技術(類集成電路),因此只能應用在航天等特殊領域。碲化鎘、銅銦鎵硒由于其所用銦元素和鎵元素屬于稀有元素,地殼中含量并不豐富,因此不利于大規模商業化生產。 最初,鈣鈦礦材料以染料敏化電池的敏化劑形式應用于太陽電池。納米TiO2是做光催化劑的半導體材料,其帶隙為3.0~3.2eV,所以幾乎無法吸收可見光而呈無色透明狀,無法直接用來制作太陽電池。因此在具有介孔結構的TiO2表面吸附染料分子,染料將吸收可見光,并用產生的電子和空穴來進行發電,稱為染料敏化太陽電池。2009年,東京大學Tsutomu Miyasaka 教授制備出效率為轉換效率為3.81%的鈣鈦礦電池,但在電解質中很容易分解。

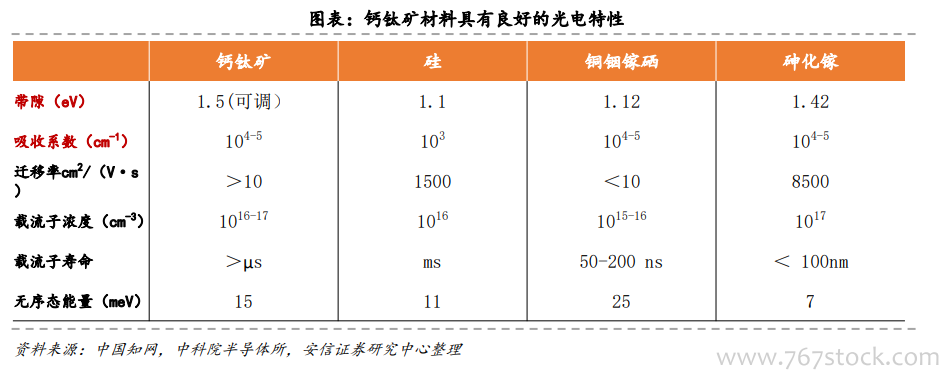

最初,鈣鈦礦材料以染料敏化電池的敏化劑形式應用于太陽電池。納米TiO2是做光催化劑的半導體材料,其帶隙為3.0~3.2eV,所以幾乎無法吸收可見光而呈無色透明狀,無法直接用來制作太陽電池。因此在具有介孔結構的TiO2表面吸附染料分子,染料將吸收可見光,并用產生的電子和空穴來進行發電,稱為染料敏化太陽電池。2009年,東京大學Tsutomu Miyasaka 教授制備出效率為轉換效率為3.81%的鈣鈦礦電池,但在電解質中很容易分解。 鈣鈦礦材料性質:①直接帶隙材料,主流帶隙接近1.4eV(單結SQ極限比晶硅更高)且連續可調;②光吸收系數高,比晶硅高出近兩個數量級;③載流子擴散長度長(微米級,與吸收深度相當);④載流子遷移率高;⑤激子束縛能低等等。同時,有機無機雜化鈣鈦礦電池中常見的組成元素有碳、氫、氮、鉛、碘等,在地球上都非常常見。優良的光電特性與物質豐度是鈣鈦礦電池能夠實現商業化的最基礎先決條件。

鈣鈦礦材料性質:①直接帶隙材料,主流帶隙接近1.4eV(單結SQ極限比晶硅更高)且連續可調;②光吸收系數高,比晶硅高出近兩個數量級;③載流子擴散長度長(微米級,與吸收深度相當);④載流子遷移率高;⑤激子束縛能低等等。同時,有機無機雜化鈣鈦礦電池中常見的組成元素有碳、氫、氮、鉛、碘等,在地球上都非常常見。優良的光電特性與物質豐度是鈣鈦礦電池能夠實現商業化的最基礎先決條件。