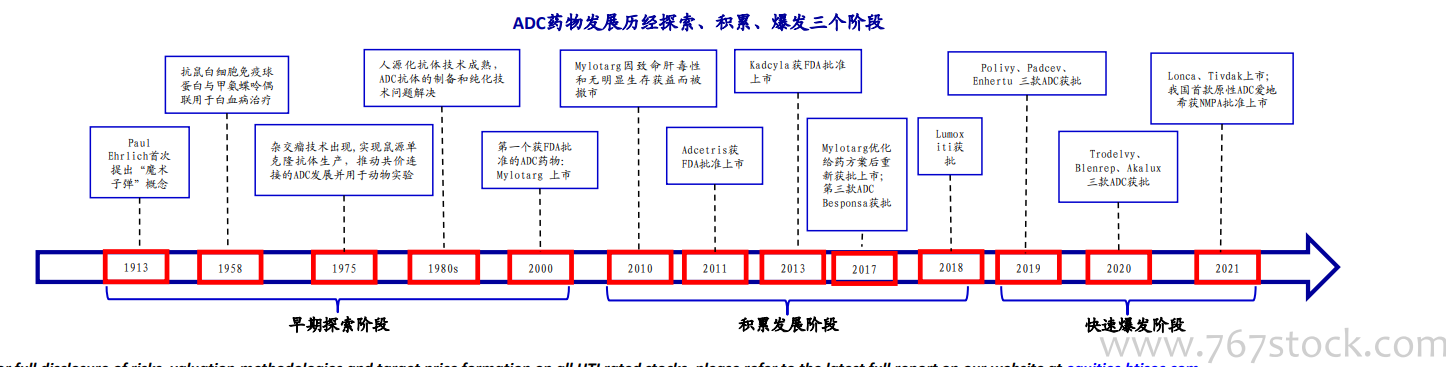

1913-2000年:概念提出—探索—初步驗證成功:ADC概念最早源于諾獎得主Paul Ehrlich于1913年代提出的“魔法子彈”。最初40年發展緩慢,直到1950年代初才獲重大進展:鼠抗白細胞免疫球蛋白與甲氨蝶呤偶聯用于白血病治療;之后隨著人源化抗體技術不斷成熟,ADC藥物發展不斷進展,但仍面臨靶點鑒定能力不足、毒性過高或過低、免疫原反應強等眾多挑戰。

2001-2018年:在失敗與成功中不斷積累know-how:2000年,首款ADC藥物Mylotarg(輝瑞/惠氏)獲FDA批準上市用于治療白血病,但因嚴重肝毒性反應和無明顯生存獲益而于2010年被撤市,為ADC發展蒙上陰影。2011年第二款ADC Adcetris獲批,2013年第三款ADC Kadcyla獲批,這兩款ADC日后成長為歷史銷量最大的兩款ADC。2017、2018年第三款和第四款ADC: Besponsa, Lumoxiti相繼獲批。2017年Mylotarg通過優化給藥方案改善了療效和安全性,重新獲批上市。

2019年-至今:進入快速爆發階段:2019年FDA密集批準Polivy,Padcev,Enhertu共3個ADC藥物,遠超以往頻率。2020-2021年期間全世界范圍內6個ADC藥物獲批,數量接近至今所有獲批ADC(14個)的一半,標志著ADC發展進入快速爆發階段。2021年我國首個原創性ADC藥物愛地希獲NMPA批準上市, 標志著中國ADC商業化元年的到來。