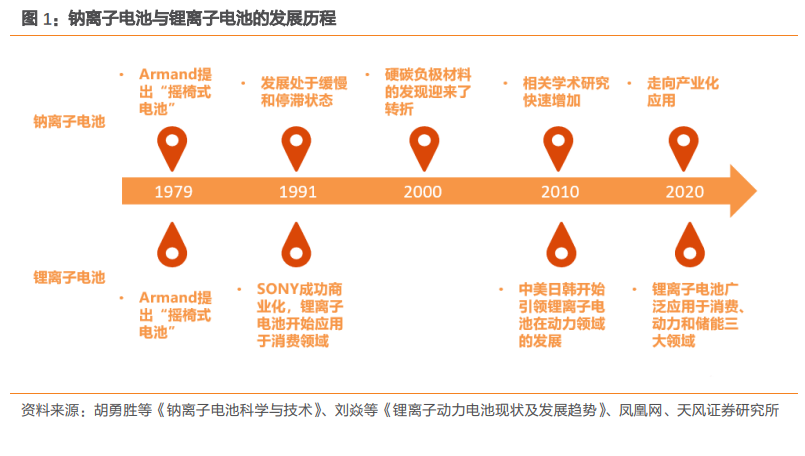

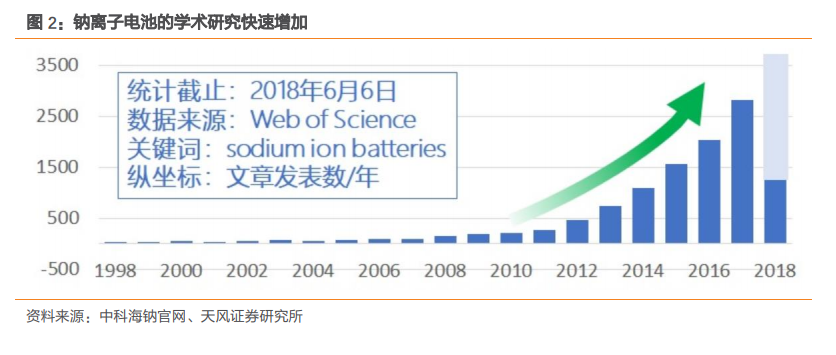

鈉離子電池的研發起步較早,產業化應用的速度不及鋰離子電池,但近年來學術研究和產業應用的熱度持續上升。1979 年法國的 Armand 提出了“搖椅式電池”的概念,開啟了鋰離子和鈉離子電池的研究。到 20 世紀 80 年代后期,鋰離子電池得到了快速地發展和應用,其標志為 1991 年 SONY公司成功進行了商業化應用。2010 年以后,中美日韓各國開始引領鋰離子電池在動力領域的發展。近年來,鋰離子電池在消費、動力和儲能三大類領域得到了廣泛的應用。

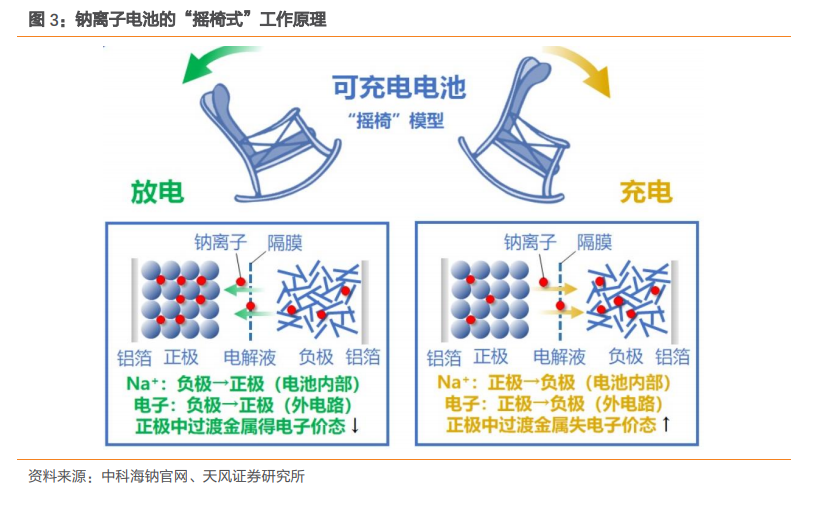

鈉離子電池與鋰離子電池均屬于二次電池,其工作原理都是“搖椅式”。鈉離子電池在充電時,Na+從正極脫出,經電解液橫穿隔膜嵌入負極,使正極處于高電勢的貧鈉態,負極處于低電勢的富鈉態;放電過程則與之相反,Na+從負極脫出,經電解液穿過隔膜嵌入正極材料中,使正極恢復到富鈉態。理想的充放電情況下,Na+在正負極材料間的嵌入和脫出不會破壞材料的晶體結構,充放電過程發生的電化學反應是高度可逆的。

以鋰離子 4.5V 的電壓窗口為基準,鈉離子的電壓窗口可達 4.2V,相對較寬,可實現達到相對較高的能量密度,適合作為電荷載體。但鈉離子的質荷比和離子半徑都比鋰離子大,因而鈉離子電池的質量能量密度和體積能量密度理論上均不及鋰離子電池。且鈉離子半徑較大,這意味著在電池的運行過程中,鈉離子在材料中的嵌入和脫出,對材料的結構穩定性和動力學提出了更高的要求。