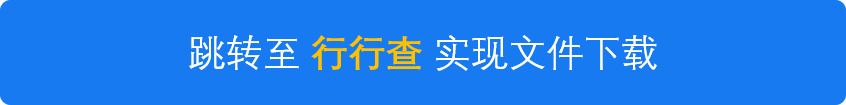

PLC 是控制工業生產系統的“大腦”。PLC 是 Programmable Logic Controller 的英文縮寫, 即可編程邏輯控制器,是一種專用于工業控制的計算機,使用可編程存儲器儲存指令,執行諸如邏輯、順序、計時、計數與計算等功能,并通過模擬或數字 I/O 組件,控制各種機械或生產過程的裝置。PLC 的出現代替了之前控制大功率設備的繼電器,能夠起到節省空間,降低電量消耗,減少設備維護工作量的作用。PLC 的類型繁多,功能和指令系統也不盡相同,但結構與工作原理大同小異,通常由 CPU、存儲器、輸入/輸出單元、電源模塊、外部設備接口等幾個主要部分組成。

PLC 產品主要有三種分類方式,分別是按照 I/O 點數、功能和結構形式進行分類。按照 I/O 點數多少,可將 PLC 分為小型、中型和大型三類。小型 PLC 的 I/O 點數小于 256,具有單 CPU 及 8 位或 16 位處理器,用戶存儲器容量在 4KB 以下;中型 PLC 的 I/O 點數在 256~2048,具有雙 CPU,用戶存儲器容量為 4~16KB;大型 PLC 的 I/O 點數大于 2048,具有多 CPU 及 16 位或 32 位處理器,用戶存儲器容量為 16KB 以上。

根據 PLC 的功能不同,可將 PLC 分為低檔、中檔及高檔三類。低檔 PLC 僅具備邏輯運算功能,如定時、計數、移位以及自診斷、監控等基本能力,還可有少量模擬量輸入/輸出、算術運算、數據傳送和比較及通信等功能,主要用于邏輯控制、順序控制或少量模擬量控制的單機控制系統;中檔 PLC 在覆蓋低檔 PLC 的功能外,還疊加了較強的模擬量輸入/輸出、數制轉換、數據傳送和比較、算數運算、遠程 I/O 及通信聯網等功能;有些還可增設中斷控制、PID 控制等功能,適用于較為復雜的控制系統;高檔 PLC 除具備中檔 PLC 的功能外,還包含了如矩陣運算、位邏輯運算、平方根運算及其他特殊功能函數的運算、制表及表格傳送功能等,高檔 PLC 的通信聯網功能更強,可用于大規模過程控制或構成分布式網絡控制系統,是實現工廠自動化底層數據采集的關鍵設備。伴隨工業互聯網成為我國自動化升級改造的大勢所趨,高端 PLC 作為底層核心設備的意義將日益凸顯,其適用范圍和滲透率也將由較大提升。

根據 PLC 的結構形式,PLC 可以分為整體式和模塊式兩類。整體式 PLC 是將電源、CPU、I/O 接口等部件均集中在一個機箱內, 具有體積小、結構緊湊、成本較低的特點,因此小型 PLC 一般采用這種結構形式。而模塊式 PLC 是將各組成部分分別制作成獨立的模塊,如 CPU 模塊、I/O 模塊、電源模塊等。模塊式 PLC 由框架或基板和各種模塊構成,模塊裝在框架或基板的插座上。這種模塊式 PLC 配置靈活,可根據具體的應用場景配置不同規模的系統,同時各個模塊裝配便利,利于 擴展和維修,因此一般大、中型 PLC 會采用這種結構形式。除了以上這兩種最傳統的組織形式外,還有將整體式和模塊式的特點結合使用的,稱為疊裝式 PLC。疊裝式 PLC 的 CPU、電源、I/O 接口等部件也呈現獨立模塊的形式,但它們之間靠電纜連接,且各模塊可以一層層疊裝,因此不但系統可以靈活配置,還可做得體積小巧。

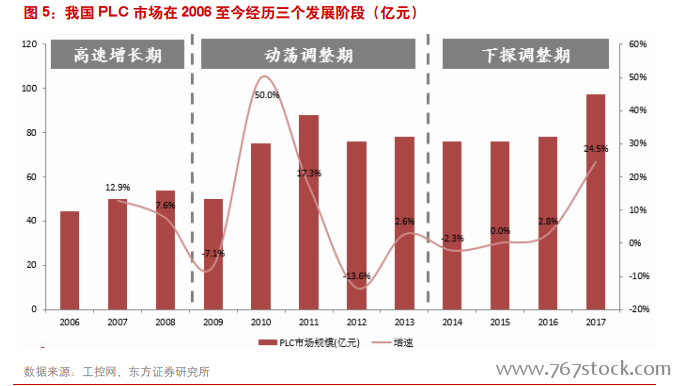

我國 PLC 的發展歷史可以大致分為導入期、初創期、發展期及進口替代四個階段。從上世紀 70年代后期至今,PLC 在我國已有近 40 年的發展歷史。80-90 年代為 PLC 產品導入期,這一時段我國大部分的工控產品均完全依賴進口;90 年代到 2000 年是我國工控企業初創期,國內工控市場出現規模化增長,本土 PLC 品牌也開始出現;2000-2005 年是我國工控企業的發展期,國內經濟的高速增長推動了 PLC 市場需求的快速提升,個別工控高端技術也開始擴散;2006 至今是國內品牌的進口替代加速期,我國優秀的工控企業開始上市,對行業格局影響深遠。