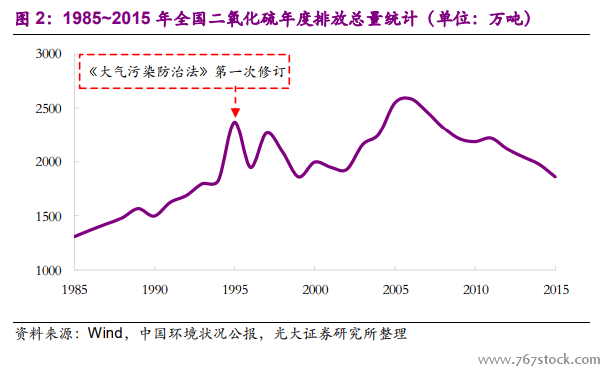

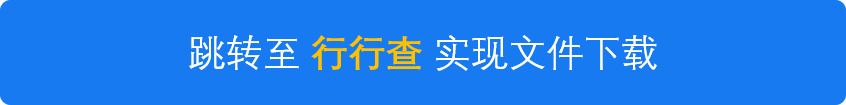

“大佛之淚”,天災還是人禍。我國的大氣污染防治起步于 1970 年,正處于工農業大力發展的時期,當時的能源結構長期以煤為主,加以粗放的加工消費方式,煤煙型污染較為突出。1973 年,我國發布第一個國家環境保護標準—《工業“三廢”排放試行標準》,其中對二氧化硫、二氧化碳、氮氧化物、煙粉塵等污染物排放的排放量(公斤/小時)做了標準規定,但并未對排放濃度進行進一步約束。

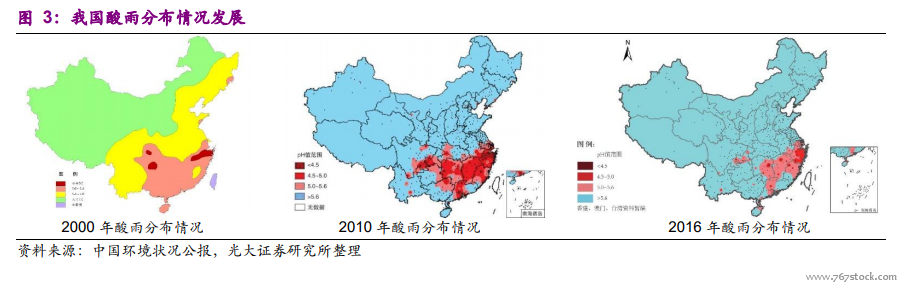

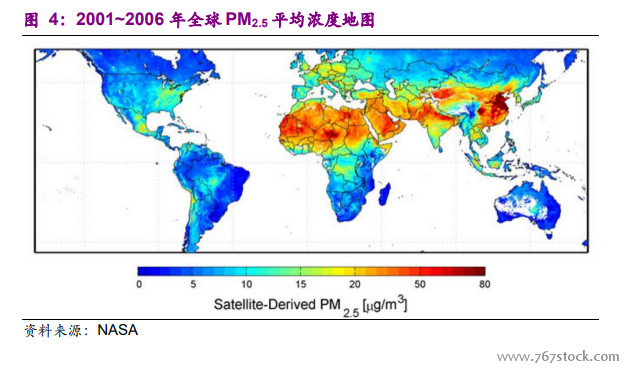

“穹頂之下”,藍天在何方。酸雨的余波還未散去,霧霾卻已悄然來襲。NASA 于 2006 年發布的2001~2006 年全球 PM2.5平均濃度地圖清楚的表明了我國的 PM2.5濃度已多年突破 80μg/m3。2008 北京奧運會和 2010 上海世博會先后在我國舉辦,會議期間的空氣質量問題開始受到社會各界的關注。

政策先行,畫出打贏“藍天保衛戰”的規劃路線。“大氣十條”是國家大氣污染治理方面迄今為止最重要的目標性規劃。它為我國大氣污染治理明確了中心思想,樹立了清晰目標。它擁有三個突出特點:一是標本兼治、綜合施策;二是對癥下藥、因事制宜;三是多元共治、各行其責。在擁有以上特點的同時,“大氣十條”確定的空氣質量改善目標極高,不論是定性的“經過五年努力,全國空氣質量總體改善,重污染天氣較大幅度減少;京津冀、長三角、珠三角等區域空氣質量明顯好轉”,還是定量的“到 2017 年,全國地級及以上城市可吸入顆粒物濃度比 2012 年下降 10%以上,優良天數逐年提高;京津冀、長三角、珠三角等區域細顆粒物濃度分別下降 25%、20%、15%左右,其中北京市細顆粒物年均濃度控制在 60 微克/立方米左右”,都需要政府持續不斷的政策推進,和行業各方的不懈努力方可實現。

革命尚未成功,同志仍須努力。2018 年 1 月 31 日,原國家環境保護部召開 2018 年首場例行新聞發布會。會上,有關部門明確表示,“大氣十條”目標已全面實現。其中,空氣質量改善目標全面實現,產業、能源和交通結構調整取得重大突破,中國特色大氣污染防治新模式基本形成。在保持樂觀的同時,政府并未停止空氣污染治理的腳步。隨著國務院總理李克強在 2017 年 3 月 5 日的政府工作報告中提出“堅決打好藍天保衛戰”的要求后,發改委副主任劉鶴及國務院副總理張高麗先后在 2018 年 1 月 24 日的達沃斯論壇和 2018 年 1 月 25 日的京津冀及周邊地區大氣污染防治協作小組會議上再次重申,打好污染防治攻堅戰的重點便是打贏藍天保衛戰。

精準打擊,攻下“藍天保衛戰”的核心高地。京津冀地區的大氣污染物排放總量遠超本地區環境承載力,是我國空氣污染最為嚴重的重災區。“大氣十條”發布后僅 7 天,針對京津冀地區的《京津冀及周邊地區落實大氣污染防治行動計劃實施細則》隨即發布。“大氣十條”發布后,京津冀地區已先后制定了多達 6 次的各類行動工作方案,充分體現了政府對本地區空氣污染治理的決心。