版權的由來:從印刷品開始,從歸屬權出發。版權的概念來源目前可追溯到 15 世紀末期的英國,背景為隨著印刷機數量的不斷增加,英國當局試圖通過授權一部分印刷商的印刷權力,來控制圖書的出版。并在 1662 年通過“授權法”,授予了文具商公司注冊和監管出版物的權利,并提出每兩年續簽一次許可權。在書商、印刷商和作者不斷“自下而上”保護自己權利的推動下,第一部純粹以保護作者利益為核心的版權法律,1710 年終獲得皇家同意。因其在安妮女王統治期間通過,而被稱為“安妮法令” 。

外延與內涵:屬于知識產權,分為圖文視聽。版權又稱著作權,和專利權共同構成整個知識產權。版權授予原創作品的創作者在一定期限內,確定和決定其他人是否能以及在何種條件下,使用此原創作品的權利。

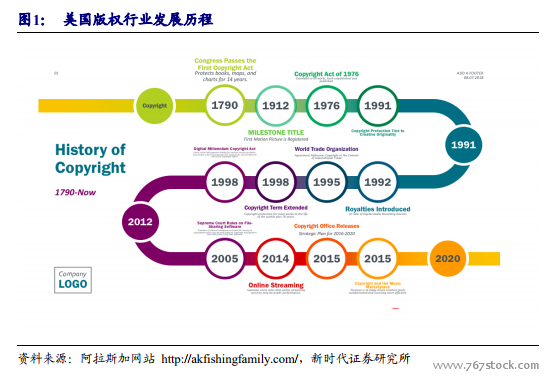

美國版權發展回顧:被動到主動,而后引領世界。盡管美國為當前國際上最強調版權保護的國家,但歷史上,美國的版權保護不僅內部不重視,外部也曾長期游離于國際主流版權保護體系之外。在版權方的不斷努力,及迫于國際壓力下,從不斷修訂版權法到積極主動與國際接軌,美國對版權的保護經歷了自下而上、由內至外、從被動到主動的過程。

第一部版權法的設立,開始保護版權。在獨立宣言之前,美國各州便相繼推動了專利活動。但版權保護并未被同時推行,主要有三點原因:首先,“傳教士”思想認為文字作品應廣為流傳;其次,經濟后發階段,導致其認為實用問題比藝術更重要;第三,文化起步階段,居民對文化需要的層次相對較低,對正版的需求不強。

國際化:由內至外,逐步融入世界體系,塑造優勢地位。第一階段的特點,為自下而上推動美國國內的立法和執法,其主要推動方為美國出版商。該邏輯在文化相對落后的大環境下存在實用價值,但也同時阻礙了本國法律對國外作品提供版權保護。美國作為版權產品進口國,雖然我們沒有查到此階段具體的進出口數據,但我們通過不同的文獻發現,美國此階段曾公然鼓勵規模盜版,美國也一度成為“盜版者的天堂”。