盈利模式思考:電商平臺=購物中心/小商品城,自營電商=百貨商場?當前的電商公司,本質可分為兩種不同的商業模式:平臺模式和自營模式。阿里和拼多多是平臺模式的典型代表,目的是“讓天下沒有難做的生意”,主要為商家提供線上銷售場景和流量,自身并不買賣商品;京東是自營模式的典型代表,從商家進貨,面向消費者直接銷售。這兩種模式其實在電商尚未出現的傳統實體零售階段就已經存在,例如萬達商業廣場和義務小商品城分別為品牌商家和非品牌/個人商家提供銷售場所;而王府井百貨公司則是自己買斷商品并向消費者銷售。

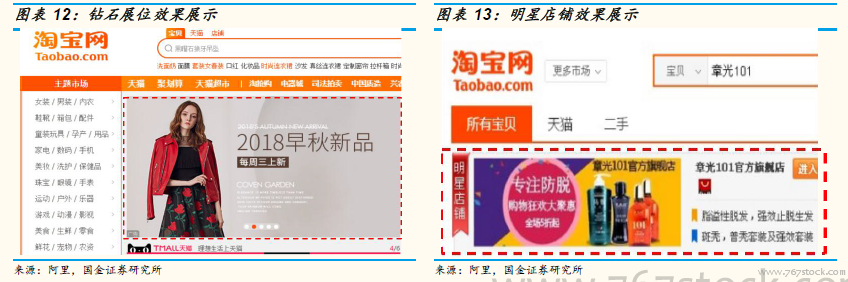

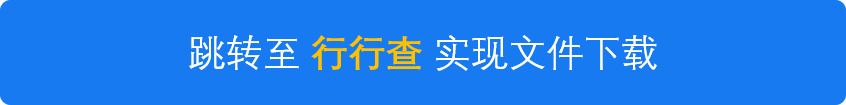

電商平臺盈利模式類似于線下購物中心/小商品城:兩者商業邏輯都是為商家提供銷售場景和吸引消費者,向B端或C端商家收費。收入主要來自店鋪租金、交易傭金和廣告營銷收費,收入天花板取決于平臺能為商家帶來多少購物流量,故平臺的首要任務是提高其自有流量和人氣。其中,天貓更類似于萬達廣場,入駐門檻高,吸引入駐的多為品牌商家;淘寶和拼多多更類似于義務小商品城,入駐門檻相對較低,品牌商家、非品牌商家和個人商家均可入駐。

自營電商盈利模式類似于線下百貨商場:兩者商業邏輯都是以較低的進價向商家購買商品,然后以較高的售價出售商品,向C端消費者收費。盈利主要來自商品的進銷差價,收入天花板取決于能為消費者提供多少種類滿意的商品,故自營模式的核心能力是向消費者提供質量有保證、種類豐富、體驗好的商品和服務。例如,京東類似于王府井百貨,負責商品的流通環節,本質是零售商,需要自有的客服或商場導購團隊來保證銷售體驗。