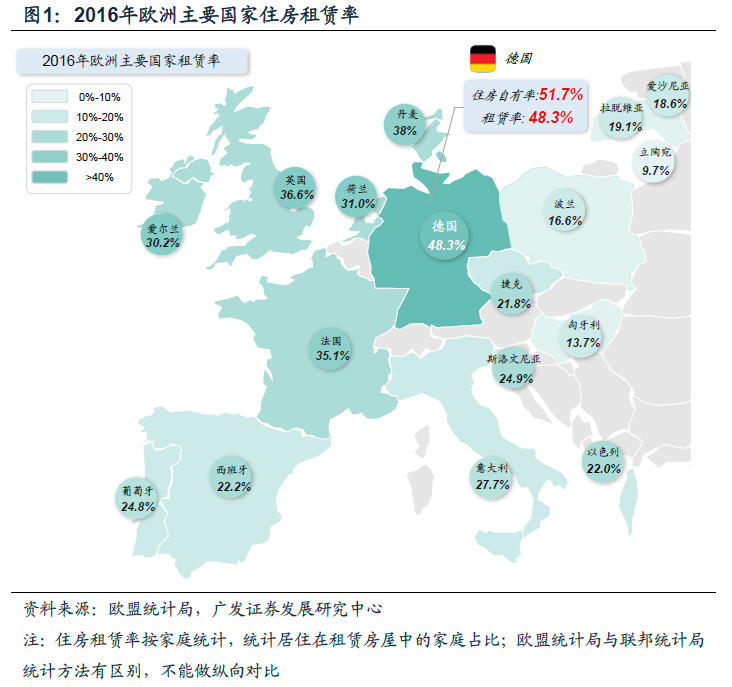

供需兩端扶持政策的持續推進,促進租賃市場發展:供給端主要通過土地、資金、稅收三維優惠支持多元化主體參與住房建造,并體現出兩個特色,一是住房合作社的“眾籌建房”模式,提供了除購、租之外的第三種住房模式(租賃的變形),二是通過政策引導有效將私人建房轉化為階段性社會福利住房;而在需求端,制度的側重點在于提高租賃者支付能力和保障承租人權益(“租購同權”)。

在住房市場發展的同時嚴控市場投機行為:主要通過稅收制度(規定期限內轉售征收高額資本利得稅)配合“先存后貸”的信貸政策抑制市場投機性需求。

除直接政策推動外,我們認為,在德國國債收益率、銀行存款利率處于低位的背景下,租賃市場成為一種安全性相對較高、收益相對有所保障的投資渠道,吸引低風險偏好主體參與投資。除私人機構直接投資租賃市場之外,住房合作社模式下非居住性會員直接入股合作社提供資金,可獲得4%的年化收益率。

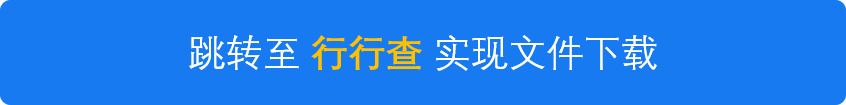

德國住房現狀:租賃主導,房源供給主體多元化。從德國百年住房制度的演變史來看,歷史環境因素導致政府曾面臨多次嚴重住房短缺問題(如一戰后、二戰后、后期東西德合并時期)。而在住房短缺之后,政府通過供需兩端制度設計多次推進租賃住房市場的發展,住房租賃率(租賃家庭占比)自一戰后逐步提高,目前已經相對穩定。德國聯邦統計局最早可查數據顯示,1998年住房租賃率為59.1%,到2014年住房租賃率達到54.5%,期間僅變動4.6個百分點,德國“租賃主導”的住房市場結構已經相對穩定。

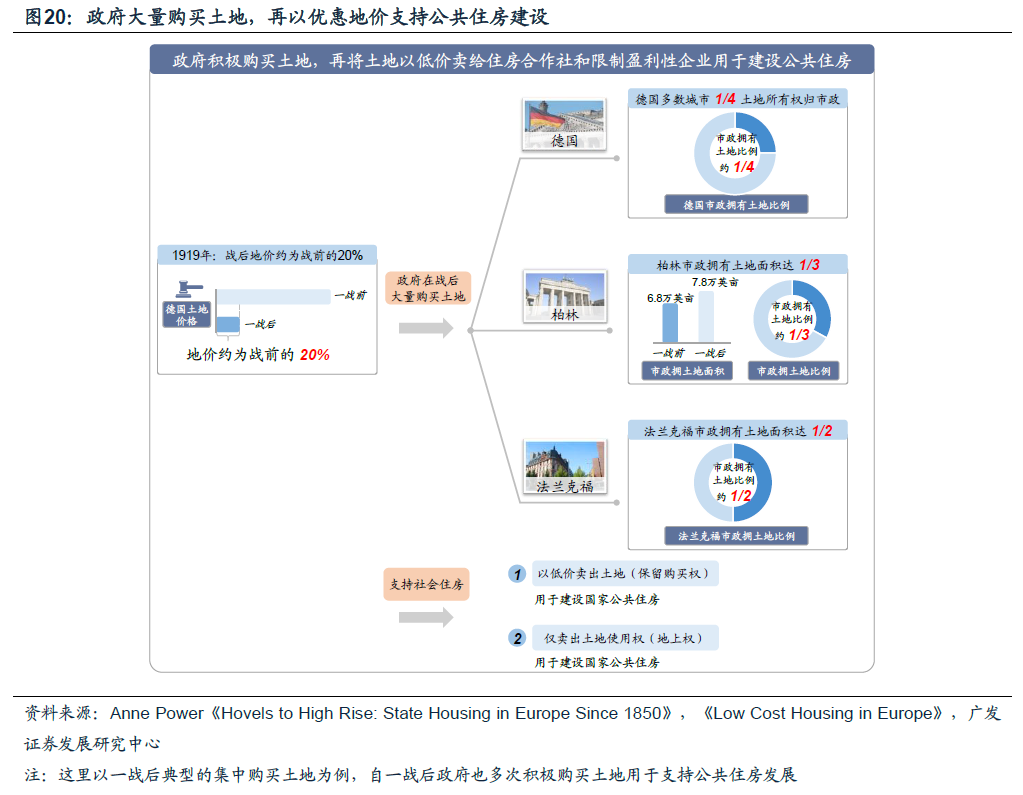

供給端促租賃:由國家供給到扶持多元化建造主體。德國住房在一戰、二戰、東西德合并后經歷了大規模的住房短缺時期,住房政策歷經國家大規模供給、多元化建設主體參與供給、市場需求扶持和市場化規范四個階段,政策中心從提高供給到扶持需求、從國家管控向市場自由化逐漸轉變。而在不同的歷史階段,德國政府分別出臺了不同的法律以應對不斷改變的住房市場情況。一戰后出臺的《地上權條例》奠定了土地地上權的法律基礎,實現土地和建筑物的分離,從土地端降低了建房成本;二戰后至今出臺的《住房建設法》、《住房補貼法》、《住房租賃法》、《私有住房促進法》這四部法律是德國住房制度的“四大基石”,分別為社會住房建設、低收入者的租金補貼、租賃市場行為規范和私有自住房促進搭建了法律框架。