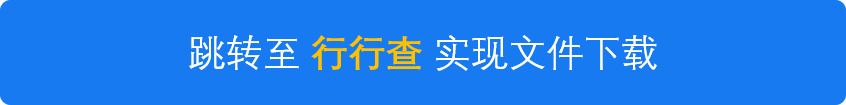

水環境污染狀況依然不容樂觀。根據《2016 環境狀況公報》,全國地表水1940 個評價、考核、排名斷面(點位)中,Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類、Ⅳ類、Ⅴ類和劣Ⅴ類分別占2.4%、37.5%、27.9%、16.8%、6.9%和8.6%,Ⅳ類、Ⅴ類和劣Ⅴ合計占比32.3%。6124 個地下水水質監測點中,水質為優良級、良好級、較好級、較差級和極差級的監測點分別占10.1%、25.4%、4.4%、45.4%和14.7%,較差級和極差級合計占比60.1%。

流域污染改善有限。2016 年,長江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河等七大流域和浙閩片河流、西北諸河、西南諸河的1617 個國考斷面中,Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類、Ⅳ類、Ⅴ類、劣Ⅴ類分別占比2.1%、41.8%、27.3%、13.4%、6.3%、9.1%,與2015 年相比,Ⅰ類水質斷面比例上升0.2 個百分點,Ⅱ類上升5.5 個百分點,Ⅲ類下降3.5 個百分點,Ⅳ類下降1.9 個百分點,Ⅴ類上升0.5個百分點,劣Ⅴ類下降0.8 個百分點,改善程度有限。其中,海河流域污染尤為嚴重,水質中劣Ⅴ類及Ⅴ類合計占比49.7%。

湖泊及富營養化程度不容忽視。2016 年,108 個監測營養狀態的湖泊(水庫)中,貧營養的10 個,中營養的73 個,輕度富營養的20 個,中度富營養的5 個,輕度富營養及中度富營養合計占比23.15%。

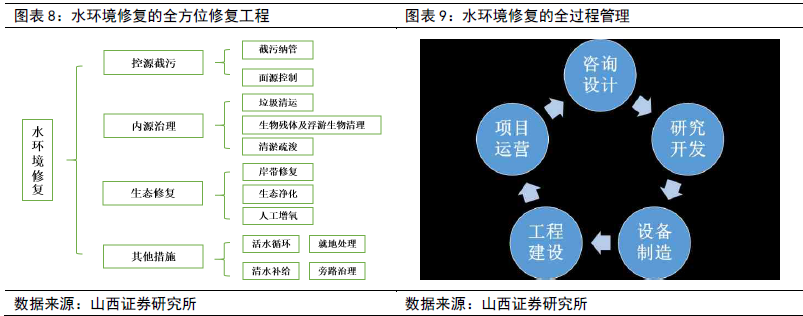

生態修復才是水環境污染控制的根本。相對于傳統的污水處理而言,水環境修復是一個“標本兼治”的過程。面對龐大的湖泊和流域體系,單一的傳統治理設施無法對其進行有效的污染控制,需要的是對整個生態環境不斷的改善、調節、加強,需要依靠自然的力量去對抗污染。以洱海為例,上海交通大學教授、上海交通大學河湖環境技術開發中心主任孔海南關注洱海的生態環境保護已超過20 年,面對洱海的污染防治,孔海南表示,“洱海的水環境治理要把自然環境和社會的‘友好’體現在每一步的設計上,從水源地到入湖河流,從湖濱到湖內,所采用的環境治理技術都要采用生態可持續的治理方式。”

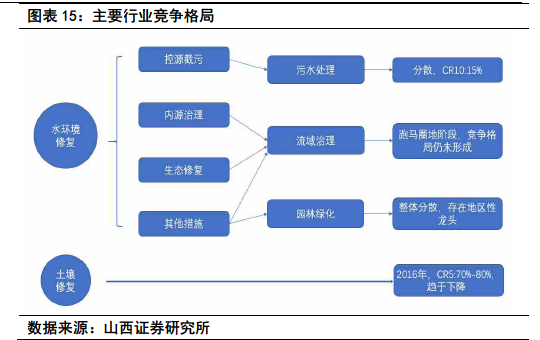

需要全方位、全過程的修復理念。水環境修復的總體目標是通過一系列的修復措施(包括但不限于控源截污、內源治理、生態修復、其他等),恢復水生態的活力,提高和改善生態的自我調節能力,讓生態回歸它原本的面貌,“像對待生命一樣對待生態環境”。想要達到這樣的目標,需要的是全方位、全過程的修復工程。