生態文明建設理念開啟環保投資新時代。從宏觀層面看,現階段的環境污染,無論是霧霾問題、水環境問題還是土壤污染的問題,已經不是單一要素對環境影響,污染源頭廣,因素多,治理困難,因此,未來的環保工作是建立在“生態環境理念階段”的系統性工程,強調生態系統、大環境的概念,需要統籌協調,源頭及末端治理并重,政府方和社會方共同發力。

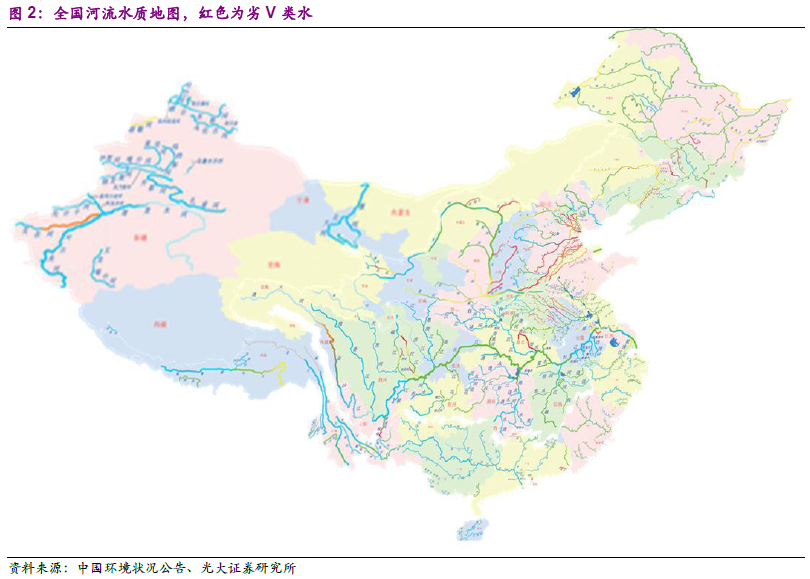

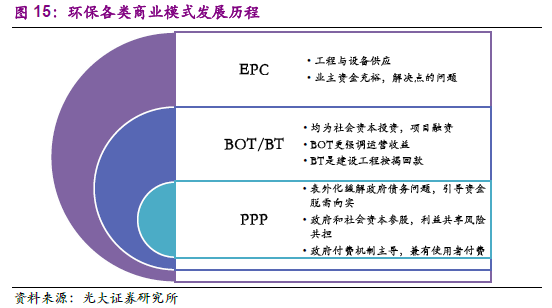

雄安新區強力催化水環境板塊,“河長制+水專項+PPP”三要素齊備加速萬億空間釋放。2017 年4 月1 日,國家宣布設立雄安新區。主題催化下,環保板塊尤其是水環境細分迎來大漲,賦予板塊更高的彈性。我們看好以白洋淀為點帶動整個海河流域生態治理,勢頭也將不斷擴展到全國范圍。2015 年“水十條”發布,催生4.6 萬億市場空間,而后以“河長制+水專項+PPP”推動行業發展的三要素不斷完善助力行業發展,據測算2017-2018 年將釋放2 萬億市場空間。以水質指標為評價核心的“政績評價+付費評價”制度建設,可將地方政府和社會資本利益和責任目標綁定,降低項目運營風險,后續現金流才能更穩定, ABS 等金融手段也可使融資鏈條形成閉環,推動各方的參與積極性。

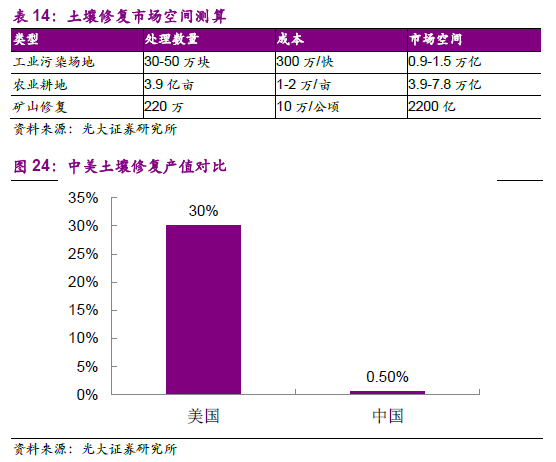

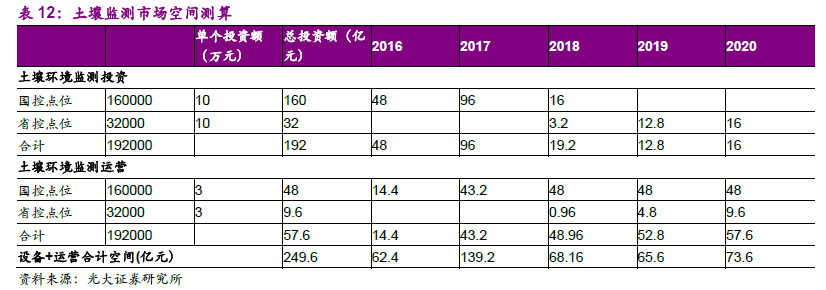

土壤污染防治法啟動,修復進入臨界點。16 年6 月《土十條》出臺拉開土壤修復序幕,17 年是政策落地到修復治理需求逐步釋放的關鍵之年,備受關注的《土壤污染防治法》有望在17 年二、三季度一審,全國土壤環境質量監測網絡于17 年建完,污染地塊信息平臺也將在17 年啟動;同時,國務院將于各省簽訂土壤污染防治目標責任書,落實主體責任。我們認為隨著家底摸清、標準完善后,就要在治理模式、資金支持上進行制度設計。中央財政對土壤修復的專項支持從15-17 年分別37.01 億、90.9 億、112 億,逐年增大,增幅超過大氣和水,通過中央財政的杠桿作用,將撬動數百億市場規模。在全國國控監測網絡建設和運營上,按照16 萬個國控點位以及3.2 萬個省控點位測算,未來五年土壤監測設備及運營總投入需408 億元。而更大的修復市場,耕地預計在3.9-7.8 萬億,工業場地預計0.9-1.5 萬億,礦山修復預計2200 億的規模。